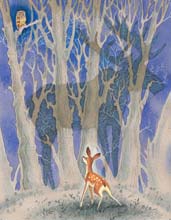

- а женщина. Я мечтал о том, как "вырасту большой" и непременно женюсь на сказочнице со странным именем Туве, мы будем жить вместе и есть исключительно оладьи с малиновым вареньем, иногда - ходить в гости к муми-семейству (я ни секунды не сомневался, что муми-тролли действительно проживают в муми-Доле, просто туда, скорее всего, довольно затруднительно попасть, потому что надо ЗНАТЬ ДОРОГУ, но уж Туве-то ЗНАЕТ ДОРОГУ), а по ночам... по ночам она будет шепотом рассказывать мне сказки: те, которые ей было лень записывать, и поэтому ни в каких книжках их нет. Да, именно так и представляешь себе счастье в восемь лет...

- а женщина. Я мечтал о том, как "вырасту большой" и непременно женюсь на сказочнице со странным именем Туве, мы будем жить вместе и есть исключительно оладьи с малиновым вареньем, иногда - ходить в гости к муми-семейству (я ни секунды не сомневался, что муми-тролли действительно проживают в муми-Доле, просто туда, скорее всего, довольно затруднительно попасть, потому что надо ЗНАТЬ ДОРОГУ, но уж Туве-то ЗНАЕТ ДОРОГУ), а по ночам... по ночам она будет шепотом рассказывать мне сказки: те, которые ей было лень записывать, и поэтому ни в каких книжках их нет. Да, именно так и представляешь себе счастье в восемь лет...