Татьяна Вольтская, Санкт-Петербург:

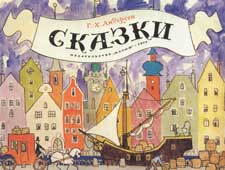

В петербургском издательстве "Терра Фантастика" вышла книга Бориса Вишневского "Аркадий и Борис Стругацкие - двойная звезда". Неудивительно, что известный публицист, эксперт Госдумы, политолог Борис Вишневский написал книгу о писателях-фантастах. Во-первых, книги братьев Стругацких сформировали многих демократов и правозащитников. Во-вторых, само слово "свобода" в России до сих пор звучит достаточно фантастично. Книга построена не только на биографических материалах. В нее вошло около 20 бесед с Борисом Стругацким.

Борис Вишневский:

Самое яркое впечатление было от семейного архива Бориса Натановича, когда он мне показал фотографии, большая часть их использована в книге. Когда я увидел их отца, в очках, в красноармейской шинели и буденновском шлеме, в 1922-м году, по-моему, он сфотографирован на съезде юных разведчиков какой-то кавалерийской дивизии... Фотографии в раннем детстве, и Бориса, и Аркадия, фотографии Аркадия Натановича, когда он служил в армии... Было страшно интересно, потому что этого просто никто никогда не видел, все это лежало много лет.

Татьяна Вольтская:

В книге есть специальная глава - "Краткая шуточная энциклопедия из жизни братьев Стругацких". В ней собраны смешные истории, которые тоже никогда не публиковались. Среди них истории о том, как лейтенант Аркадий Стругацкий, которому по должности полагалось носить шашку, отдавая честь полковнику, чуть его не зарубил. Здесь же известный ответ Аркадия Стругацкого на вопрос, почему он не уезжает из страны - что он с братом уедет только в связанном виде и на танке.

Борис Вишневский:

Очень много любопытного из истории поездок Аркадия Натановича по стране. Он очень любил ездить в творческие командировки, и в какой-то из таких командировок у него спросили, а правда ли, что эмигрантское издательство "Посев", само название которого тогда предполагалось произносить только, осенив себя знаком, отгоняющим нечистую силу, правда ли, что оно выпустило книгу "Гадкие лебеди", которая у нас очень много лет была запрещена. Он сказал: "Да, правда, выпустили, кстати, у меня с собой несколько экземпляров книжки, вот, кто хочет, может взять, почитать". Вынул эти книжки из портфеля и пошел к краю сцены. Публика в зале начала разбегаться в разные стороны.

Татьяна Вольтская:

Этот эпизод напоминает, в каких условиях писали братья Стругацкие, балансируя между диссидентством и, соответственно, психушками и лагерями, и отступничеством, то есть гибелью в болоте продажных бездарей. Борис Вишневский считает, что отдушин во время брежневского застоя было три: авторская песня, туризм и фантастика, и причисляет братьев Стругацких к лику учителей, благодаря которым многие советские люди сумели остаться просто людьми.

Завтра поеду куплю. Знаю одно хорошее местечко, где есть эта книга!